Cas I – Décision de la Cour d’appel de Paris : Bricorama France Sas et Bricorama Sa c. Société de Fonderie du Centre Sa (Sofoc), 15 décembre 2017

Dans un article il y a quelques mois, nous avions présenté la contrefaçon de brevet par équivalence, à travers deux cas pour lesquels les juges avaient conclu que toutes les conditions de la contrefaçon par équivalence n’étaient pas remplies.

Les décisions traitant de contrefaçon par équivalence sont relativement rares, et nous revenons à présent sur l’application de la théorie des équivalents en France à partir de deux affaires dans lesquelles la Cour s’est prononcée en faveur de la contrefaçon par équivalence.

La première affaire, qui fait l’objet du présent article, a opposé les sociétés BRICORAMA France SAS et BRICORAMA SA à la Société de Fonderie du Centre SA (SOFOC), et a donné lieu à un arrêt de la Cour d’appel de Paris, le 15 décembre 2017. La Cour a conclu à la contrefaçon par équivalence, mais nous trouvons la démonstration surprenante et difficile à exploiter pour mieux comprendre l’application de la doctrine des équivalents en France.

Le brevet en cause est le brevet français FR2843372, de la société SOFOC, qui a fait l’objet d’une limitation de ses revendications, inscrite au Registre national des brevets le 23 décembre 2013.

Le jugement a porté sur différents points que nous ne commenterons pas tous. En particulier, les revendications limitées 1 et 4, dont dépend la revendication 5 qui fera l’objet de notre commentaire, ont été annulées pour défaut d’activité inventive. Cependant, la Cour d’appel confirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 9 janvier 2015 : elle rejette la demande en nullité de la revendication 5.

Objet protégé par la revendication 5

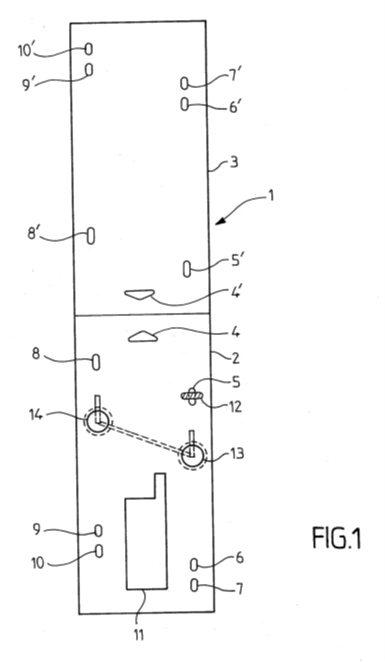

La revendication 5 porte globalement sur un présentoir de vente pour poignées de portes ou de fenêtres constitué d’un carton replié sur lui-même, comportant des clips (12) pour fixer des poignées à présenter sur le carton.

Le présentoir comporte en outre une alvéole transparente destinée à contenir les accessoires de montage des poignées.

Enfin, les clips du présentoir sont réalisés en deux parties. Une première partie présente une tête plate et un corps fixé au centre de la tête plate, muni d’un filetage. Une seconde partie présente un orifice de diamètre très légèrement inférieur au plus grand diamètre du filetage.

Contrefaçon de la revendication 5

La Cour s’est attachée à vérifier que les présentoirs incriminés, fabriqués par la société BRICORAMA SA et commercialisés par la société BRICORAMA France SAS, reproduisent toutes les caractéristiques de la revendication 5.

La Cour relève que les présentoirs litigieux reproduisent toutes les caractéristiques de la revendication 5 à l’exception de :

1) la transparence de l’alvéole, et

2) la partie filetée.

- En ce qui concerne la transparence de l’alvéole (1), la Cour précise que cette caractéristique est présentée comme une préférence [dans la description], ne participant pas à la résolution du problème technique (contenir des accessoires) et en conclut que « cet élément est inopérant ». Partant de là, la Cour retient que l’alvéole non transparente du dispositif litigieux remplit la même fonction que l’alvéole transparente revendiquée. De ce fait, elle conclut à une contrefaçon par équivalence, sans avoir vérifié un point qui est classiquement requis pour établir la contrefaçon par équivalence, à savoir la définition et la nouveauté (ou brevetabilité) de la fonction reproduite. L’approche de la Cour est donc assez surprenante : elle semble s’attacher au fait que la caractéristique non reproduite n’est pas essentielle, à la suite de quoi nous pourrions nous attendre à une conclusion de non-reproduction des moyens essentiels de l’invention, mais la Cour conclut étonnamment à une contrefaçon par équivalence, sans pour autant développer les points cruciaux et bien connus de l’équivalence.

- En ce qui concerne la caractéristique (2), partie filetée, à la lecture de l’arrêt et de la décision du TGI, nous comprenons que les produits argués de contrefaçon comprennent des moyens de fixation ne présentant pas un filetage mais des bossages. Malheureusement, la Cour ne détaille pas les raisons lui permettant de confirmer l’avis du TGI, lui aussi établi sans autre développement, selon lequel « la fonction, le procédé de fixation par forcement et le positionnement des moyens de fixation étant strictement identiques, les fixations en plastique utilisées par les défenderesses contrefont par équivalent les revendications 5 et 6 ». Ainsi, nous constatons qu’à nouveau sur ce point (2), la Cour conclut à la contrefaçon par équivalence du fait que la fonction est identique, sans avoir précisé la fonction exacte considérée et encore moins discuté de la nouveauté (ou brevetabilité) de la fonction.

En conclusion, cet arrêt de la Cour d’appel nous semble difficile à exploiter pour mieux comprendre l’application de la doctrine des équivalents en France, du fait qu’il ne présente pas selon nous un raisonnement classique complet de contrefaçon par équivalence.

Nous relevons cependant que la Cour, dans sa démonstration, utilise une combinaison de moyens incluant deux moyens équivalents. La cour confirme donc ici qu’une contrefaçon peut être constituée en remplaçant plusieurs moyens de l’invention par des moyens de forme différente.

Le deuxième cas que nous présenterons dans la suite du présent article porte sur un autre arrêt récent qui nous semble présenter un raisonnement plus complet et plus en accord avec un raisonnement « classique » de contrefaçon par équivalence.